Thu

21

Jul

2011

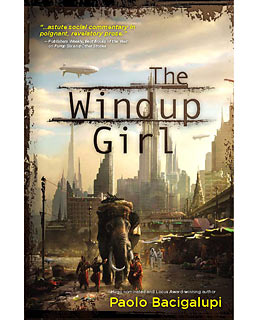

SF関連の著名な賞を総なめにした書籍ということなので、聞いたこともない作者でしたが期待して読んでみました。結論としては面白かったの一言に尽きます。石油が枯渇して遺伝子操作の生物や植物が氾濫している近未来の世界観が、タイのバンコクを舞台に淡々と描写されていきます。ここら辺の雰囲気は映画ブレードランナーの世界観に通じる混沌とした行き場のない閉塞感がこれでもかと表現されていて、読んでいても臨場感たっぷりです。主人公は数名いて、それぞれの人物からの視点で交互に物語が運ばれる形も新鮮で飽きさせない構成だと思います。

舞台であるバンコクを含めてタイは何度も訪れましたが、国民から国王が尊敬されているのがよく分かります。現国王であるプミポン国王はラーマ9世ということですが、物語中には既に過去の偉大な王としてラーマ12世が登場しています。タイ王国は実際に2つの大戦中も独立を保ちつづけた唯一のアジア国家ですが、このことはこの小説の背景の大事な骨子になっています。

小説の世界では石油が枯渇し、タイではメゴドントと呼ばれる遺伝子操作された巨大な象を使役して、動力源としておりその象の餌(カロリー)は欧米企業に牛耳られており、不稔性の穀物を世界中に輸出していることでエネルギーを間接的に握っているという図式です。現在も欧米の穀物メジャーが遺伝子操作で収穫効率を上げた品種を世界中にばらまきつつありますが(これは事実です)、なんだか現状への大きな警笛であるとも感じます。 本当にエネルギーというものは失ってから気付くのでは遅すぎるというのは、現在の日本の原発問題を見ても明らかです。エネルギーを失うということは、長い世代を経て辿り着いた今の世界の秩序を失うことに等しいとこの小説は問いかけています。実際に石油が無くなっただけでここまで世界が崩壊するかは別として、長いスパンでのエネルギー問題の解決と展望は優先課題であるはずだと考えます。

コメントはお気軽にどうぞ